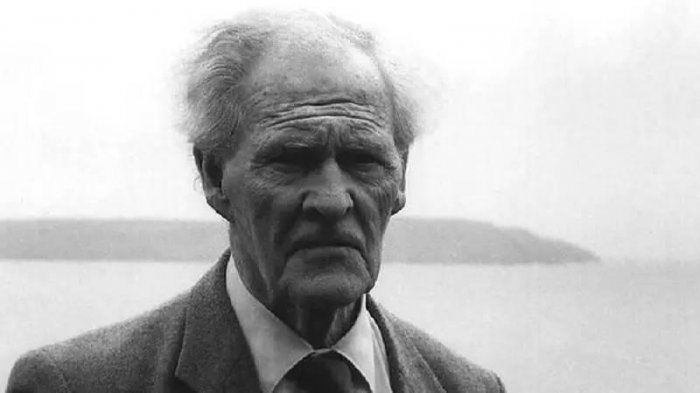

「一生」是R.S.托馬斯後期的一首詩作,它顯然是一幅自畫像。R.S.托馬斯在這首詩中把自己定義為「一個拒絕服生活之役的人」,這一說法有種典型的誠實、典型的嚴苛。但我最為喜歡的是其中那一點點異乎尋常的快樂。有那麼一刻,這個從畫像里向外盯望的人,願意從側面來審視一下自己,看看別人傾向於怎麼看他。R.S.托馬斯非常清楚,這個形象在許多人眼裡是個面目可憎的人。在詩中的另一處他準備承認,口吻既快活又陰鬱嚴厲,「兩個人/做伴,自己是不受歡迎的第三者。」 但是托馬斯知道,我們也知道,這不過是一幅人物漫畫:他可以成為的一名譴責者、反對者,但同時他又是一個牧師,跪在上帝跟前的那個人;一直在敲真理大門卻找不到入口的那個人。是一個有遠見的人,但是,誠如他在詩中所言,「有遠見,只是察覺天外/有天」。

托馬斯開始走向那片天時,另兩位朝聖智者的旅程正在結束,這也是文學史上非常有意思的巧合之一。換句話說,如果可能的話,可以把R.S.托馬斯在《詩集1945--1990》中所做的努力讀作是葉芝和艾略特種種努力的構象,這兩位偉大的前輩都試圖在一個非宗教時代寫宗教性的詩。而托馬斯就像葉芝筆下那「蒼白的未如願者」(「pale unsatisfied ones」)*,但這種未曾如願的經驗會直接讓他的作品有一種獨特的效果,而且令人滿意。

我第一次讀托馬斯時,就高度重視他對他所教牧的那些山區農民荒涼生活的真實描摹。他詩歌中的那些人物令我想起我自己所認識的那些卑微的農夫和農場勞動者。因此,他的詩是屬於那種幫助引導我走上寫作之路的那一類。《歲末之歌》是我最喜歡的一本書。書的封面設計以一堵石牆為圖案,非常好,山裡的世界就是這個樣子,孤寂、頑強,書里的詩歌喚起的就是這種感覺。托馬斯用詞很節儉,這點我深有感觸。他的詩寫中還保留了某樣東西,彷彿詩人對自己的抒情天賦十分不滿 ——這點我很是喜歡。我喜歡它,尤其是因為這種抒情天賦是真誠的,渴望著獻身於自己有滋有味的練習。很早以前,他允許自己去做年輕的葉芝做過的事,讓詩行押韻,讓詩有民歌韻調。但很快,他就跟從了另一位愛爾蘭詩人奧斯丁·克拉克(Austin Clarke),以銅鐘為舌,選擇了一種更素齋的音樂,所以那些詩漸漸地有了類似耶穌受難日聖殿中敲響的鐘聲,既疏又硬。

作為詩人,托馬斯為宗教真理而焦干,因為他的饑渴一直不得緩解,因而他的作品對21世紀的後代來講才如此令人信服。那些顫顫巍巍的應驗並非因了他的禱告,它們是喬治·赫伯特(George Herbert)喚來的。星辰之外聽不見教堂鐘聲,也沒有什麼天上的彈撥或搖鈴。作為一個詩人牧師,無可否認,托馬斯是與赫伯特站在同一陣線上的,但一定是那個琴聲刺耳的赫伯特,那個豎琴「走調、弦鬆懈」(『untuned, unstrung』)*的赫伯特,那個寫《拒絕》(「Denial」)和《領子》(「The ollar」)的赫伯特。在這些個赫伯特中,易怒的膽汁不是牧師辦事的標牌,而是個性無節制的表現,是怒火不受控的爆發。

然而,托馬斯作品裡有一種努力,很穩定,很精彩,讓人感覺他既不會被自己的職業所左右,也不會被它所欺騙。正是這種朝聖的固執讓他的詩歌有了持久的力量。當我們此時在這裡緬懷詩人時,我們看重的就是他這種托缽僧式的堅持。在心之眼中,他已經獲得了一個孤獨的形象輪廓,有點像華茲華斯詩中那個捉水蛭的老者,但更憂鬱不快,更傾向於要把自己的東西抖落給他遇到的任何人,而不是靠著它來分發自己的隱士智慧。托馬斯性格中有一點桀驁不馴,不受制約,隨時準備把蘋果車推個底朝天,這一點能讓他把英格蘭人在威爾士鄉村的度假別墅放把火給燒了。然而,這是他的文化民族主義的怒火,是熱血與精度在起作用。他遠離貴族化的鄉村體現了一種更為普遍的現代的無家可歸感,一種情態,既有依附又有帶諷刺意味的不滿。這種情態會被作家們認為與喬治·塞菲利斯(George Seferis)*和帕特里克·卡瓦納(Patrick Kavanagh)*不同。他的國家越是冷漠,他越是被迫介入地更深。

我將朗讀兩首他的詩,不作過多評論,因為它們不需要任何解釋。第一首叫「一道犁溝」,這首詩非常簡單,但顯然能衍生出很多意義,詩中預設的是托馬斯精神上藝術上的生命形態,即:獻身、堅定不移的探求,那道被犁向天外天的犁溝。

一道犁溝

年少時,我帶著鉛筆、

直尺、海綿擦和寫字板,

走進學堂,

坐在知識門口

高高的板凳上聽課。

年長時,知識的大門突然洞開,

我敏而好學,

躋身進去,

可自豪之餘,心底

並無安寧,並無平靜。

那麼是誰,教我回歸

牛群,斗車,

田地與鐵犁,

就象現在這樣

一直沿著這道犁溝向前?

接下來一首非常有名,是一首田園詩,題材是一位牧師探訪生病的教區教民。我感覺這首詩是與另一位牧師詩人同一題材的對話,他開頭的方式與托馬斯用的是一樣的,都是直呼那個教民的名字:「費力克斯蘭德爾,那個蹄鐵匠,噢,他死了?」(「Felix randall, the farrier. O is he dead then?」)霍普金斯問道,並繼續回憶為那位蹄鐵匠做臨終聖事時是如何安撫、親近,以及如何在死時緩解痛苦並給予他精神上的甜蜜。但是當托馬斯回憶為伊文思做的臨終祝福時,效果卻迥然相異。

伊文斯

伊文斯?對,很多次

我順著沒有扶手的樓梯,

下到燃著柴火的

清冷廚房。

那裡蟋蟀的叫聲和著

黑鐵壺的哀鳴;

寒夜中,黑暗如潮,

漫過山頂荒涼的農莊,

令人窒息。

使我感到害怕的,

不是滿嘴滿眼的黑暗;

也不是那飽經風霜的古樹

滴下鮮血般的雨點,而是

沉積在病人血脈中的無知,

我棄他在病榻

一如在空曠無人的岸。

程佳 譯

譯註:

* 引自葉芝的《東方三聖》(The Magi)。

* 引自赫伯特的詩《拒絕》(Denial)。

* 喬治·塞菲里斯(George Seferis,1900-1971)希臘詩人。1963年,由於「他出色的抒情作品,它們充滿著對古希臘文化遺產之深摯感情」,獲得諾貝爾文學獎。

* 帕特里克·卡瓦納(Patrick Kavanagh,1904-1967),愛爾蘭詩人。

本期編輯 | 李唐

發現日常生活的細節

歡 迎 關 注

楚塵文化

請您繼續閱讀更多來自 楚塵文化 的精彩文章:

※名家筆下的「鬼」

※這十部電影像冰一般安靜,如海一般深沉

※詩人寫的小說,你覺得怎麼樣?

※兩個巨人之間——米沃什和赫伯特的友誼與衝突

※快樂王子 王爾德