「不瘋魔,不成活。」

這句話用來形容雪魔Guram Dolenjashvili再合適不過了。

他對雪痴迷到了什麼程度呢,足足60年,每個大雪天,他都會走出家門,走進曠野裡,看雪,畫雪,彷彿怎麼也看不厭。

雪對他來說,曾藏著傷痛的回憶,但也是治癒一切的良藥,到後來只要跟雪在一起,他就會感覺自在。

如何證明你真的喜歡某件事?Guram說:反覆堅持,如果你依然能保有熱情和新鮮感,那就是真愛無疑了。

杭州又又下雪了,江浙滬地區的這場大雪,就像過節一樣,讓小編的朋友圈立刻掀起了一場轟轟烈烈的「雪景照比賽」。

曬城市風景:

曬萌寵:

曬雪人:

曬......蛙兒子。

各種濾鏡和調色一通忙活,終於湊齊9張照騙,發送——安心等著收讚。

那麼問題來了,究竟怎麼讓曬雪景變得特高級?小編不說話,先上一組博物館級別的雪景。

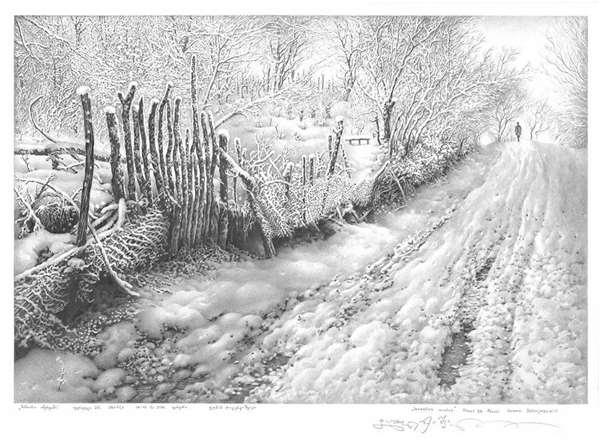

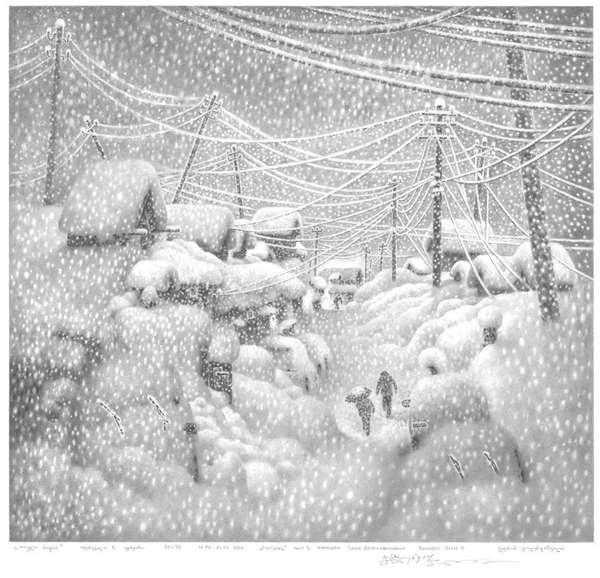

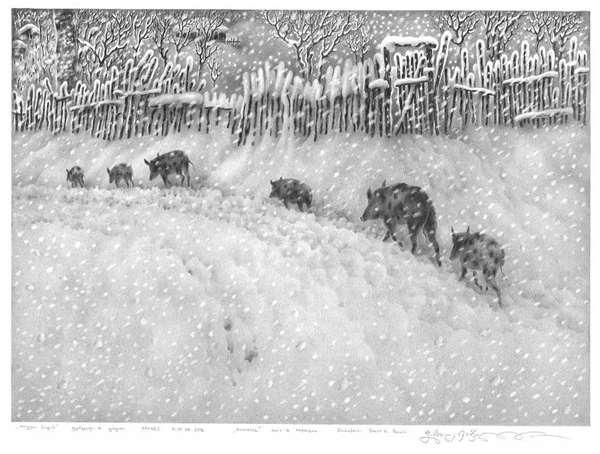

雪景作品

這雪景不怎麼浪漫,卻十分的恢弘大氣,彷彿這世間的遼闊壯麗都被他收進了畫裡,但在細細凝望間又透著幾分靜謐和溫暖。

至於它究竟有什麼厲害之處,俄羅斯的普丁總統是這麼評價的:「這黑白照片也拍得太好了吧?」

然而......

「咳咳,總統,這不是攝影作品,都是用鉛筆劃出來的素描。」身旁的小弟湊上來對普丁說。

居然連普丁都被騙了!對,這些雪景不是拍出來的,全是用一支普通的鉛筆劃出來的。

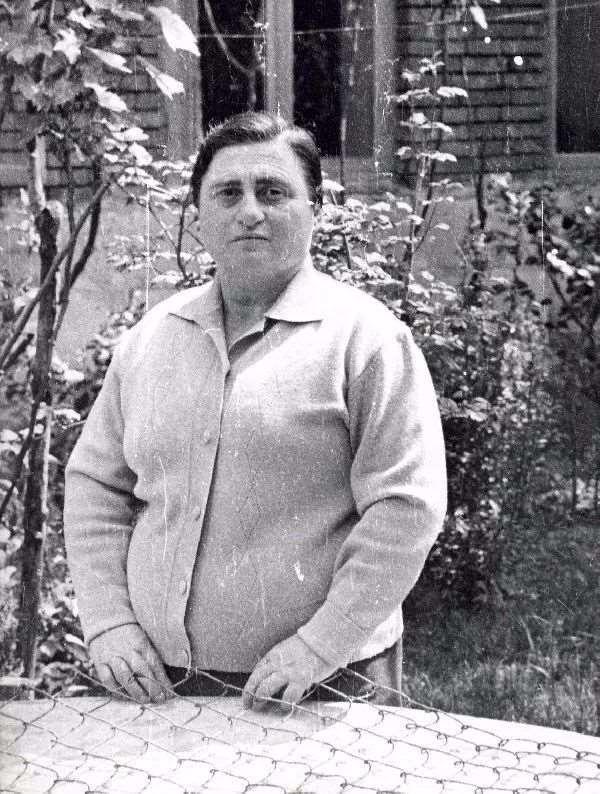

這幕後的高手就是他了,Guram Dolenjashvili,來自喬治亞的畫家,從13歲開始賞雪畫雪,60年過去依然筆耕不輟,對畫雪痴迷到了近乎著魔的地步,而他的作品也是逼真的讓人無法呼吸,騙過無數人的眼睛,普丁也未能倖免。

於是,人們送了他一個外號:「雪魔」。

Guram Dolenjashvili:過獎了

對畫畫的痴迷是從兒時開始的。

Guram1943年3月出生在喬治亞一個家境殷實的木匠之家,從小就喜歡拿著鉛筆在紙上寫寫畫畫,最初純粹只是出自天性的喜歡。

稍大一點的時候,他的父親喜歡上了喝酒,經常喝的爛醉回家,就開始對妻子拳打腳踢,清醒後又不斷懺悔,請求妻子的原諒。

Guram的父母

每次父親發酒瘋的時候,小Guram經常被嚇得躲到臥室裡哭,他很想幫助母親但又無能為力。

等屋外終於平息,夢魘卻始終無法散去,他唯一能讓自己情緒平復的方式就是拿起畫筆,亂畫一通。

久而久之,母親實在受不了父親的暴力和反覆無常,在一個雪夜離家出走了。

第二天醒來,Guram看著窗外晶瑩的雪地,媽媽的腳印早已被淹沒,彷彿從前她所受的苦難也隨之一起被掩埋了。

童年的陰影讓少年對父親一直又恨又怕,為了離他遠遠的,13歲的Guram選擇一邊上學,一邊在一個小店裡當店員打工賺錢。

小店的工作比較清閒,尤其是大雪漫天,無人登門的時候,Guram就經常望著窗外發呆,他想起了離家出走的媽媽:「我一邊盼望母親能回到我身邊,一邊祈禱她永遠不要回來。」

無聊的時候,他會在紙上一遍遍畫下母親離家的那條小路。

幻想著沒入膝蓋的雪地裡留下了母親的一行腳印,彷彿他可以循著蹤跡找到母親似的,畫紙的上邊,兩旁的大樹被雪壓得彎下來,就像壓在少年的心頭,透不過氣來。

自打母親離家出走之後,Guram變得更加沉默寡言,喬治亞的冬天真的很漫長,於是畫雪、看雪就成了他經常做的事情。

一支鉛筆,一張畫紙,面對雪景聽著畫筆落在畫紙上的「沙沙沙」,少年就可以獨自渡過一天,甚至到了連吃飯都忘記的地步。

親戚朋友都說「這孩子受刺激瘋了」,只有Guram自己知道,畫畫是治癒他內心傷痛的唯一良藥:「只有在畫畫的時候,我的內心才是平靜的,才會有安全感,思念母親的痛苦,才會減少。」

當然,母親曾經的叮囑他一直沒忘:「無論什麼時候,不要放棄學業。」

憑著畫雪磨煉出的基本功,加上本身夠努力,Guram順利地考到了喬治亞最古老的大學之一提比里斯國家藝術學院。

在那裡,他學習了很多種畫畫的類型,但是最偏愛的依然是素描,去了大城市看過很多風景,但是他心裡覺得最美的依然是雪景。

畢業後,他沒有像其他同學那樣去莫斯科發展,而是選擇回到家鄉,在一家藝術品商店找了一份工作,因為只有家鄉,能讓他感覺距離媽媽更近一點。

欣賞名家畫作,照看店裡的收藏品,為客戶挑選適合的物件,偶爾辦辦畫展、藝術展,工作清閒但很充實。

或許是畫雪帶來的心理改變,或許是成年過後認知變得不一樣,回到家鄉的Guram對父母兒時的恩恩怨怨已經釋然了很多。

父親如今也收斂了脾性,改掉了酗酒的壞習慣,偶爾回家,看著他滿頭白髮,步履蹣跚的,心裡早已經原諒他了。

「這麼多年,其實父親比我更痛苦吧。」曾經的傷痛煙消雲散了,化成了於心不忍,但Guram始終說不出原諒的話,只是默默增加了回家的次數。

Guram的父親

除了家鄉,無論生活怎麼變化,他唯一無法割捨的就是畫雪。

雪是那麼安靜,不會為世界所動,大雪過後整個世界都被封存起來,一切都變得純粹無瑕。

雪萊曾經說過一句話:冬天已經來了,春天還會遠嗎?

生活裡沒有什麼是無法治癒的。

如今,Guram畫雪不再是為了發洩情緒,也不是為了忘卻痛苦,而是自在地沉浸其中,享受畫它的過程帶來的溫暖與純粹的快樂。

雪已經成了他的靈魂伴侶。

每逢下大雪,人人都躲在屋裡取暖的時候,他就獨自一人跑到郊區荒野。

零下十幾度,哈氣成冰的天氣裡,他在厚厚的雪地裡,一站就是幾個小時。

Guram對雪到了近乎痴迷的地步,下雪天一到,他唯一想做的事情,就是靜靜地欣賞不同時間,不同地點,不同天氣下的雪的美。

有一次,他在荒無人煙的郊外裡連續作畫幾小時,因為完全沉浸在白色的世界裡,他整個人都凍僵到無法動彈,差點昏死過去,幸好被出門清雪的老太太及時發現。

這樣瘋狂的事情他做了不只一次,路過的人都會說:「這麼冷的天氣,哪有人在雪地裡站那麼久的,肯定不是瘋子就是傻子。」

Guram從不理會這些,十多年的反覆練習,小伙子畫畫的功力也到了出神入化地步,他肆意地用手中的鉛筆,畫下風雪天歸家的遊子,描摹下趁著大雪出來找食物的野豬,還有他最喜歡的雪後靜謐的村莊,與雪相對無言,就像整個天地之間就只剩下自己一人......

偶爾,他也會嘗試畫一幅彩色的雪景。

「每一刻,每一個場景,獨特的光線都會讓雪花驚艷。」

到後來,Guram已不再滿足於只在家鄉附近畫雪了。

他背上行囊,在城市間遊蕩,踏遍了俄羅斯北部的高山,到過白海,到過堪察加河……

每到一處他都會支起畫板作畫,他也不再只畫雪,村莊,兒童,婦人,牲畜,城堡,港口,一切讓他欣喜的東西他都會畫下來。

一晃36年過去了,Guram作過的畫何止上萬張,用掉的鉛筆加起來應該能堆滿一間倉庫了,去過很多城市,要說Guram最摯愛的,還是雪景。

1979年,Guram頭一回想把這份喜悅和純粹跟全世界分享,當他帶著作品出現在第十三屆南斯拉夫繪畫雙年展上,作品一經亮相,就轟動了整個歐洲畫壇。

「我從沒有見過這麼蒼茫遼闊的雪景。」

「他對光線和陰影的掌控太出神入化了,簡直難以想像這竟然是畫出來的,而且是用鉛筆!」

「細節太棒了!簡直是神一般的畫技!雪被他畫活了!」

就連普丁也曾到博物館來看他的作品,因為實在太逼真,跟攝影作品還要細緻,總統都沒認出來,誤認為是攝影師拍下的雪景。

無論是光影還是線條,都讓人沉進其中,彷彿置身雪地。

大大小小76家藝術機構爭相為他舉辦展覽,包括在世界上特別有影響力的俄羅斯博物館、歐洲雙年展等等。

美國、俄羅斯、美國、比利時等國家的21個博物館也搶著收藏他的畫,他的母校提比里斯國家藝術學院也為他授予了榮譽勳章。

不過,比起那些藝術家畢生追求的勳章和讚譽,Guram更喜歡平靜而溫暖的家庭生活。

他畢業不久後就成了家,有了自己的兒子,再後來孫子、孫女也出世了。

如今,已經過了古稀之年的Guram和家人居住在偏遠的郊區,一年四季,日復一日地耕種、賞雪、畫畫。

很多記者不遠萬里趕來採訪,都被Guram拒絕了。

面對特別執拗的記者:「你為什麼能畫得這樣出神入化?」

Guram也只是很樸實的說:「沒什麼好說的,堅持畫、反覆畫就行。」

有後輩請教他繪畫的技巧和經驗,他說:「農人在春天播種,講究時節,可畫畫,什麼時候都不算晚。」

小編印象深刻的是,無數人問過這樣一個問題,「Guram,你對雪魔這個稱呼怎麼看?」

老人吸了一口煙斗,眼睛望向窗外,似乎在尋覓大雪紛飛的盡處,忽然,他悠悠地吐出一句話:「這世上哪有什麼天生為王,哪有什麼神魔,有的不過是把一件事堅持下去,用心追求卓越,成功自然會來到。」